Virginie Linhart

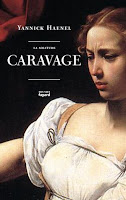

Flammarion, 2024

A qui appartient l’histoire ? Question à valeur programmatique occupant le bandeau rouge pétard qui ceint le livre de Virginie Linhart et qui, masquant la moitié de la couverture, attire l’oeil plus encore que le titre et le nom de l’auteure. Telle est bien en effet la question centrale de ce récit qui fait suite au précédent livre que la fille de Robert Linhart - faut-il présenter l’auteur de L’Etabli ? - et d’une ardente militante féministe des années 70 avait écrit sur sa relation avec sa mère.

Je ne l’avais pas lu, mais il avait fait grand bruit : la mère et l’ex-compagnon de l’auteure - qui l’avait quittée alors qu’elle était enceinte de jumeaux - l’attaquaient en justice quelques jours seulement avant la parution du livre afin d’en empêcher la sortie. C’est le récit de ce procès littéraire que fait aujourd’hui Virginie Linhart.

Passé le choc de la nouvelle, il faut s’organiser, prendre un avocat. Il y en aura deux : un pour son éditeur, Flammarion, et un qui la défendra personnellement. Bien entendu, nous connaissons l’issue du procès, puisque le livre a paru à la date prévue, mais ce qui rend le livre particulièrement intéressant, ce sont tous les enjeux qu’il soulève et dont Virginie Linhart rend parfaitement compte. Car, au-delà de ce qu’elle ressent à titre personnel, ce sont les principes sur lesquels se fondent notre société qui sont mis en balance : liberté d’expression et protection de la vie privée qui, dans le cas de la littérature et en particulier des écrits autobiographiques, peuvent entrer en conflit. Une ligne de crête extrêmement délicate…

Virginie Linhart le rappelle, écrire répond à une nécessité. Il s’agit de mettre enfin des mots sur ce qui a été subi, ce qui n’a pu être formulé ni partagé. Qu’adviendrait-il si l’on affirmait que cette nécessité-là est contraire au droit ? Combien de livres auraient été et seraient privés d’existence ? Que deviendrait la liberté de création ?

D’autant - et l’auteure le rappelle également - qu’il s’agit souvent de mêler un parcours individuel à la grande Histoire ou de le mettre en perspective avec l’état de la société, l'un éclairant les seconds. Nous en avons tous fait l’expérience un jour ou l’autre : la lecture d’une oeuvre qui vient nous frapper de plein fouet en révélant quelque chose d’enfoui en nous, le soulagement de se sentir compris, le sentiment de reconnaissance à l’égard de l’auteur qui a su parfaitement exprimer ce que l'on éprouvait confusément, su donner corps à notre angoisse, définir notre mal-être.

L'exercice peut cependant se révéler à double tranchant, car on peut s’emparer de votre histoire pour l’interpréter à sa guise. Virginie Linhart a bien conscience de cet écueil. Combien se sont appuyés sur son témoignage ou celui d’autres jeunes femmes qu’elle cite dans son livre - Vanessa Springora ou Camille Kouchner, par exemple - pour faire le procès de 68 ! Or Virginie Linhart ne remet nullement en cause les victoires que les femmes ont obtenues dans le sillage de ce mouvement, et dont elle est au même titre que les autres femmes de sa génération, bénéficiaire. Mais il y a nécessité pour les enfants nés dans cette période d’interroger cette position si inconfortable et douloureuse d’avoir malgré eux, « de par [leur] existence même, limit[é] la soif de liberté et d’expérimentation » de leurs mères. Il est aujourd'hui bien commode pour les contempteurs de 68 et du féminisme de s’appuyer sur ces récits afin de jeter l’opprobre sur des choix ayant été faits pour saper les bases d’une société patriarcale dont ils sont nostalgiques.

Enfin, Virginie Linhart relève combien il peut apparaître douloureux pour un écrivain de voir son oeuvre évaluée à l’aune de critères juridiques la dépossédant de son essence littéraire : peu importe que le livre soit bon ou mauvais, novateur ou éculé, passionnant ou ennuyeux, il est jaugé comme n’importe quel objet dénué de nature artistique. Apprécier la qualité d'un texte reste heureusement l’entière prérogative du lecteur. Pour ma part, j’ai trouvé ce récit extrêmement intéressant, à la fois sensible et riche de réflexions tout à fait pertinentes.

.jpeg)

.jpeg)